A quel tempo — un caldo agosto del 490 a.C. — l’attività motoria non serviva solo per tenersi in forma fisica quanto piuttosto per preservare sé stessi, e la comunità di cui si faceva parte, da dipartite sempre poco auspicabili.

A quel tempo — un caldo agosto del 490 a.C. — l’attività motoria non serviva solo per tenersi in forma fisica quanto piuttosto per preservare sé stessi, e la comunità di cui si faceva parte, da dipartite sempre poco auspicabili. Non che da allora ci siano stati considerevoli miglioramenti, però bisogna riconoscere che era un periodo di dissidi frequenti più spesso risolti dall’uso delle armi che dalla diplomazia, soprattutto fra le litigiose poleis greche. Ogni cittadino faceva infatti parte dell’esercito e correva il rischio, da un momento all’altro, di passare dalla cura dei campi al dover indossare la panoplia, il corredo del perfetto fante (oplita), e di giocarsi la vita in furibonde mischie in campo aperto.

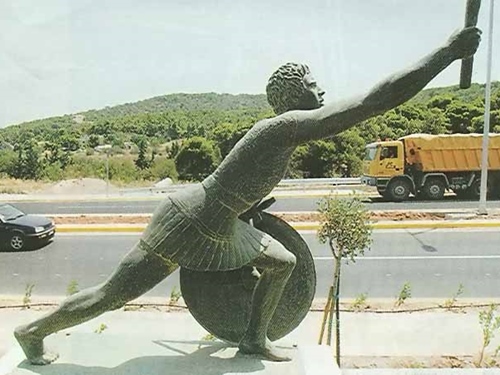

La formazione di combattimento in voga era quella della falange (letteralmente, rullo), la cui caratteristica fondamentale era la grande compattezza e coesione che rendeva gli opliti un corpo unico che fronteggiava il nemico. La strategia si fondava difatti nell’avanzare compatti ad una velocità adeguata a non scombinare le proprie fila e, nel contempo, ad esercitare una forza d’urto utile a mettere a soqquadro lo schieramento avversario. Difesi da un’armatura pesante e da un imponente scudo (hòplon), con una lancia (doru) in pugno e una spada (kòpis) riposta nel fodero, gli opliti dovevano inizialmente proteggersi dalle armi da lancio, che gli arcieri ed i frombolieri avversari gli riversavano addosso; poi, giunti a contatto con la falange nemica, fare pressione in modo da spezzare (paràrrexis) l’unità rivale e metterla in rotta (ènklema). Un po’ come avviene nelle mischie del gioco del rugby.

Le perdite si registravano prevalentemente prima del contatto tra le falangi — da qui la necessità di tenere un buon ritmo nell’attraversare lo spazio che separava i due schieramenti — e, soprattutto, quando la formazione era stata disunita. Difatti in questo caso i soccombenti erano senza difesa ed alla mercé della falange nemica che appunto, come un rullo compressore, mieteva vittime nel campo avverso. L’unica possibilità di salvezza era nelle convenzioni allora in uso (non era onorevole accanirsi troppo contro chi era ormai inerme) e, a scanso di equivoci, nel caso di interpretazioni restrittive, nel cercare di darsi alla fuga contando nella sveltezza e nella resistenza delle proprie gambe.

Resistenza che era indispensabile anche per incombenze civili.

La Grecia è per lo più composta da terreno aspro, disagevole e spesso collinare sicché, tranne che nella Tessaglia, il cavallo era di fatto inutilizzabile e tutte le comunicazioni avvenivano tramite messaggeri (ángheloi).

Fu probabilmente uno di essi che, in quel lontano agosto, arrivò ad Atene per annunciare trafelato che i Persiani erano ormai prossimi a sbarcare sulla piana di Maratona. Ed è proprio a questo punto che Erodoto, il grande storico di quell’epoca antica, fa entrare in scena una nostra vecchia conoscenza.

Per prima cosa, mentre ancora erano in città, gli strateghi mandarono a Sparta, come araldo, l’ateniese Filippide che di solito, però, faceva l’emerodromo, e anzi lo faceva di professione (Erodoto, Storie VI, 105).

Poche righe che, tuttavia, per le convenzioni del tempo sono più che sufficienti per chiarire la figura del primo presunto maratoneta. Egli è un misero corriere, sia pure particolare — un emerodromo, quindi utilizzato quando per recapitare il messaggio c’è bisogno di correre per tutta la giornata — che per l’occasione viene insignito della funzione di araldo (kurax), visto l’importante compito che deve svolgere, vale a dire convincere gli spartani a venire in soccorso di Atene. Non a caso, tra gli emorodromi disponibili, per lo più di condizione servile, viene scelto un cittadino ateniese, in grado di fornire per questa sua condizione giuridica maggiore affidabilità.

Filippide compie la sua lunga corsa e, a questo punto, in un qualsiasi podista, in genere affascinato dalla performance, sorge spontanea la curiosità del riscontro cronometrico da lui ottenuto nei quasi 250 km che separano Atene da Sparta. Erodoto, che non aveva uguale sensibilità e che, per sua fortuna, non doveva ricorrere al chip, cita solo che il nostro giunge a Sparta il giorno successivo alla partenza (Storie, VI, 106). E questa sintetica frase ha dato luogo a varie correnti di pensiero: c’è chi pensa che ci abbia messo anche meno di 24 ore —praticamente, pur in condizioni molto meno favorevoli, si sarebbe tenuto ai livelli di Ivan Cudin — e chi, con più prudenza, ritiene che si sia tenuto appena sotto le 48 ore.

Chi è più avvezzo a trattare quel periodo storico ha considerato che simili viaggi in genere s’iniziavano all’alba, in modo da concluderli quando ancora c’era luce ed essere così nelle condizioni di riferire il prima possibile il messaggio. Per cui, probabilmente, Filippide deve averci messo tra le 27 e le 36 ore. O giù di lì.

Comparso di fronte ai magistrati, l’emerodromo chiede agli spartani di venire in soccorso di Atene ma questi, pur disponibili a fornire l’aiuto richiesto, fanno presente di non poterlo fare subito in quanto impegnati nelle feste di Apollo Carneo durante le quali è vietato far uso delle armi, non essendoci ancora il plenilunio (Storie, VI, 106).

Probabilmente Filippide si rifocilla e si riposa per tutta la notte poi, all’alba del giorno successivo, inizia il suo viaggio di ritorno. Nei pressi del monte Partenio, che segna il confine tra l’Argolide, l’Arcadia e la Laconia, a nord di Tegea, avviene un fatto per noi maratoneti significativo: l’ateniese incoccia nel primo “muro” attestato dalla storiografia ufficiale. S’imbatte infatti all’improvviso nel dio Pan che, dopo averlo chiamato a gran voce, lo invita a chiedere agli ateniesi come mai non si prendano cura di lui, che pure è ben disposto nei loro confronti. Quindi una visione bell’e buona, tipica di chi ha esaurito le scorte energetiche.

Altro aspetto per noi interessante è che gli ateniesi, convinti che tutto ciò fosse effettivamente avvenuto, oltre a costruire ai piedi dell’acropoli un tempio dedicato a Pan, gli dedicarono una festa annuale che prevedeva la corsa delle fiaccole (lampadedromia), dove appunto una fiaccola accesa ad un altare veniva passata da un corridore all’altro, scaglionati a distanze determinate, su un percorso di circa 1.000 metri. Vincitrice era la squadra che raggiungeva per prima la meta (l’altare di Prometeo) con la fiaccola accesa. Come dire che siamo debitori degli antichi greci pure della staffetta, del testimone e dei tedofori. Oltre che della Spartathlon.

E la maratona? — si chiederà a questo punto l’unico lettore rimasto, anche lui ormai prossimo a sbattere con il “muro” che una troppo sfruttata attenzione pone.

Bene per la maratona bisogna aspettare un bel pezzo: Erodoto nelle altre dettagliate fasi della sua narrazione non parla più di Filippide, il quale riprende improvvisamente corpo sei secoli dopo per mano d’uno scrittore satirico, certo Luciano di Samosata.

Il tutto nasce da un errore linguistico in cui Luciano incorre nel salutare al mattino un suo amico. Invece di dirgli sii felice (chaire), come allora usuale, l’ha saluto con un sta’ sano (hygiaine), modo non opportuno né da inizio giornata. Per scusarsi, lo scrittore inizia un lungo eloquio sull’uso di quel chaire (che tra l’altro, potendosi tradurre anche con stai sereno riecheggia qualche piccola fregatura dei nostri giorni) finché rivela che, il primo ad usarlo al mattino, è stato proprio il nostro Filippide.

Annunciando la vittoria di Maratona agli arconti che aspettavano ansiosi l’esito della battaglia, Filippide disse: Siate felice! vincemmo (Chairete! nikomen), e dicendo la novella morì, e spirò col siate felici in bocca ( Luciano, Di uno sbaglio in un saluto).

Ma non era la prima volta che si parlava d’un corriere che spirava, appena espletato il compito di comunicare il buon esito della battaglia di Maratona, anche se non c’era consenso sul suo nome, comunque diverso da quello di Filippide. L’avvenimento era stato infatti raccontato qualche decennio prima dallo storico Plutarco.

Orbene, come riferisce Eraclide Pontico, Tersippo Eroeo portò la notizia della battaglia di Maratona; ma i più sostengono Eucle, il quale, essendo corso con le armi addosso ancora caldo di combattimento, imbattutosi dinnanzi alle porte nei capi della città, disse solo questo: (chaire, chairete) Salve, siate felici (Plutarco, Sulla gloria degli ateniesi).

Eppure, di questa romantica e solitaria corsa da Maratona ad Atene Erodoto, che anche godeva d’una maggior contemporaneità con le vicende raccontate, non aveva fatto menzione alcuna.

Come mai?

Per un motivo molto semplice: né Filippide, né Tersippo, né nessun altro messaggero morì con buona probabilità per un’incombenza simile, in caso contrario Erodoto non si sarebbe mai lasciato sfuggire uno scoop così succoso permettendogli di ammuffire per secoli.

Il nostro è giustamente ricordato come il primo storico degno di tal nome tuttavia, ai suoi tempi, non esistevano ancora le case editrici e il modo migliore per divulgare un’opera era quello di destinarla alla pubblica lettura. L’intrattenimento dell’uditorio svolgeva così una funzione preminente nel sancire il successo d’un lavoro e nessun episodio di facile presa per il pubblico sarebbe stato trascurato.

Il racconto della visione del dio Pan, avuta da un Filippide ormai in piena crisi, è un chiaro sintomo che l’obiettivo di Erodoto era quello di vivacizzare il quadro degli episodi narrati a beneficio del pubblico, e l’eroica corsa di Filippide avrebbe fornito la drammatizzazione giusta per raggiungere un tale scopo. In definitiva se il fatto non è riferito da Erodoto, e in aggiunta spunta fuori molto in là nel tempo, si può essere ragionevolmente certi che sia un’invenzione tarda e che quindi nella realtà non sia mai avvenuto.

La prima conclusione che si può trarre è che Filippide non s’è mai sognato di fare il maratoneta; egli è piuttosto l’antesignano degli ultramaratoneti. La storia lo indica in maniera inequivocabile.

Qui l’unico lettore rimasto — salvo che non abbia desistito anch’egli dal proseguire nell’impresa — potrebbe obiettare che, magari con minore rigore e dovizia di particolari storici, qualcosa del genere l’ha già letta da qualche altra parte. Per cui, a che pro tutto questo mio fiume di parole?

Ebbene, la sorpresa arriverà. Per ora però ritorniamo sul campo di battaglia. A Maratona, in quel lontano agosto più volte ricordato.

L’esercito ateniese, con l’ausilio di appena 1.000 Platesi, si trova solo a contrastare gli invasori Persiani, il cui numero è nettamente sovrastante; pur tuttavia, tra la sorpresa generale, prende all’improvviso l’iniziativa.

I due schieramenti sono separati da 8 stadi, all’incirca 1.500 metri, in parte anche paludosi e, d’un tratto, i Persiani vedono gli Ateniesi allinearsi e scagliarsi di corsa (drómo) contro di loro senza neppure fruire dell’appoggio della cavalleria. Li ritengono dei pazzi, perché sono pochi e perché quella loro insensata corsa rischia di scombinarne irrimediabilmente l’assetto. Per giunta, sicuri che i loro arcieri ne assottiglieranno irrimediabilmente i ranghi, non pensano neppure a prepararsi adeguatamente e pregustano già una facile vittoria; invece è proprio questa tattica ateniese — mai prima adottata e tutta imperniata sulla pura corsa — che finisce per costituire la chiave di volta d’un clamoroso successo.

I persiani sbandano ed i superstiti, che non sono travolti nella fuga disordinata e rovinosa, riescono a riparare sulle navi ed a prendere il largo. Lì sulle acque basse, dove si sono consumate le ultime fasi della battaglia, gli opliti ateniesi intravedono all’improvviso il sospetto luccichio d’uno scudo proveniente dalla loro città. È probabilmente una segnalazione che la quinta colonna, presente in ogni polis, invia agli invasori persiani per avvertirli che Atene è agli effetti pratici senza difesa e che devono fare in fretta. se vogliono approfittarne.

I barbari doppiano infatti risoluti il promontorio del Sunio e puntano veloci al Falero, l’allora porto d’Atene.

Non c’è tempo da perdere, salvo che non si voglia rischiare d’abbandonare i propri familiari alla furia dei barbari. Sebbene sfiniti, con ancora addosso l’armatura, gli ateniesi non hanno altra alternativa che affrontare i quaranta chilometri che separano Maratona da Atene con la massima rapidità possibile (Erodoto, 6, 116).

È il mattino avanzato quando, lasciato il campo di battaglia, si dirigono verso Cinosarge, località suburbana di Atene, e vi giungono nel tardo pomeriggio prevenendo i Persiani che già intravedono il Falero. Otto ore circa di marcia spasmodica, resa ancor più dura dal sole cocente, che però serve a far desistere i Persiani dall’iniziare l’assedio.

Se si pensa che c’è qualche supposto maratoneta che conclude New York sulle 7 ore a braccia levate, ritenendosi un mezzo portento, cosa dire della performance degli opliti ateniesi che, dopo essersi riscaldati con un’aspra battaglia, riescono a compiere una distanza quasi uguale in un tempo di poco superiore, pur gravati da 20 kg di panoplia, dalla calura opprimente e dalla difficoltà di strade non certo asfaltate?

Verosimilmente parole non troppo diverse da quelle che si scambiano i persiani del tutto stupefatti di ritrovarseli all’imboccatura del porto: — Se questi non sono dei superman, poco ci manca — e, ciò detto, senza interporre tempo in mezzo, gli invasori prendono con rapidità il largo e scompaiono all’orizzonte.

Ed ecco finalmente la sorpresa: quando leggete che Michel Bréal trovò ispirazione dalla storia di Filippide per inventarsi la maratona e convincere De Coubertin ad introdurla nel programma dei primi Giochi olimpici, sappiate che con buone probabilità siete di fronte ad un vero e proprio falso storico. Bréal era un erudito e, come tale, non poteva non sapere che Filippide aveva sì corso da Atene a Sparta e ritorno, ma che non era di certo morto per annunciare la vittoria nella battaglia di Maratona, dopo un tragitto per lui banale di appena quaranta km.

Il glottologo francese s’era invece ispirato proprio a quella angosciosa corsa contro il tempo, ingaggiata dagli opliti ateniesi per prevenire i persiani, anche se non lo lasciava trapelare: la corsa di Filippide era ben più poetica ed aveva maggiori possibilità d’incontrare il favore del pubblico, e perciò lasciò credere che era stata la fonte della sua brillante trovata.

Svelato l’arcano, la versione ufficiale non è stata neppure scalfita e continua imperterrita a rimanere la stessa.

In fondo le leggende sono un po’ come i grandi amori: finiscono, senza morire mai.