Nell'agosto del 1904 St. Louis (Missouri) era fervente d'attività. La città americana stava ospitando sia un'esposizione universale che le Olimpiadi estive, un evento quest'ultimo appena reintrodotto e ai suoi albori, ben lontano dai fasti di oggi e considerato minore rispetto all'Expo, che gli Stati Uniti stavano utilizzando per promuovere il proprio imperialismo (c'era un focus sull'antropologia, in cui un gruppo di "selvaggi" si sfidava in eventi sport etnici per divertire il pubblico bianco, in pratica una sorta di "side-show").

Nell'agosto del 1904 St. Louis (Missouri) era fervente d'attività. La città americana stava ospitando sia un'esposizione universale che le Olimpiadi estive, un evento quest'ultimo appena reintrodotto e ai suoi albori, ben lontano dai fasti di oggi e considerato minore rispetto all'Expo, che gli Stati Uniti stavano utilizzando per promuovere il proprio imperialismo (c'era un focus sull'antropologia, in cui un gruppo di "selvaggi" si sfidava in eventi sport etnici per divertire il pubblico bianco, in pratica una sorta di "side-show").

In questo contesto - uno in cui sei medaglie olimpiche (tre ori) erano state vinte dal ginnasta statunitense George Eyser, che aveva una gamba di legno - si è corsa la più stramba e assurda maratona di cui si abbia memoria, una corsa talmente al limite del grottesco da rischiare di far sparire la competizione dalle future Olimpiadi.

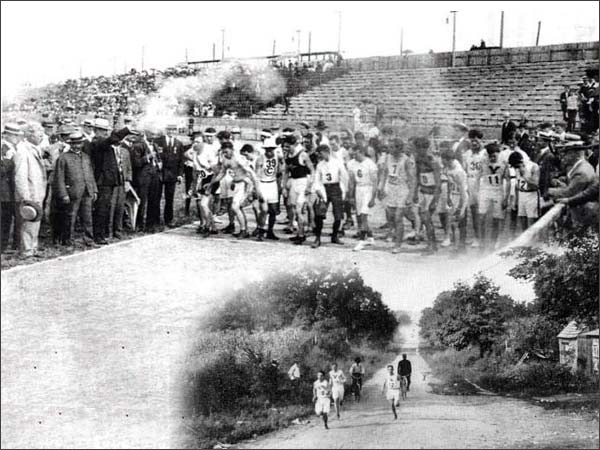

Che la maratona non sarebbe stata una corsa facile per i partecipanti (32, quasi tutti statunitensi, dati i costi proibitivi per raggiungere St. Louis per chiunque non fosse americano) lo si era capito subito. Il colpo di pistola al via era stato dato alle 15.03, con una temperatura esterna di 32 gradi e il sole di fatto a picco sulla testa dei corridori, pronti ad affrontare un percorso tutt'altro che pianeggiante, con almeno sette "strappi" piuttosto importanti sulle colline della regione. Pare (i resoconti sono discordi su questo punto), che i contendenti fossero almeno stati graziati dalla forte umidità tipica del sud americano, cosa che però non si è poi rivelata un particolare vantaggio: il clima secco ha favorito il formarsi di nugoli di polvere per tutta la lunghezza del percorso, interamente su strade sterrate e accidentate, alzati dalle inquinanti macchine dell'organizzazione e dal normale traffico cittadino (che i maratoneti hanno dovuto "navigare" durante la gara).

A rendere la corsa ancora più dura, la fascinazione sugli effetti della disidratazione sul corpo umano, piuttosto in voga in quel periodo. Ne era un gran sostenitore James Sullivan, l'organizzatore di quei Giochi. Ergo, due fontane per bere, una dopo 10 chilometri, l'altra dopo 20 (ma i corridori potevano sfruttare assistenti a bordo pista per i rifornimenti).

Raffazzonato il percorso, raffazzonati i corridori, con solo pochi veri maratoneti fra i partenti. C'era una delegazioni di dieci greci, una delle poche nazioni ad aver mandato atleti, ma senza alcuna esperienza su questa distanza. C'era il francese Albert Corey, che chiuderà secondo, conquistando un argento per gli Stati Uniti (ci torniamo). C'era il postino cubano Félix Carvajal, arrivato apposta malgrado qualche peripezia (ci torniamo). C'erano due "selvaggi" sudafricani della tribù dei Twana chiamati Len Tau e Tamasami, reclutati all'ultimo dal "side-show" di cui facevano parte come "conquiste" dell'occupazione boera del Sudafrica (in realtà erano due studenti): saranno i primi due africani di colore a partecipare alle Olimpiadi. C'era un guascone, c'erano due vincitori.

Ma veniamo alla gara: i problemi per il francese Albert Corey iniziarono ancora prima del via. Emigrato in America nel 1903, si presentò alla partenza senza i documenti corretti e finì per correre come statunitense. Arrivò secondo, e ancora oggi la sua medaglia è assegnata agli USA. A crear confusione, il suo altro argento, caduto nella 4 miglia a squadre, che è assegnato a un team misto, implicando che in questo caso avesse corso per i colori francesi.

Partita la maratona, il primo a soccombere (quasi per davvero), fu l'americano William Garcia. La sua colpa, probabilmente, l'aver corso con la bocca troppo aperta: l'eccessiva polvere ingerita gli causò un'emorragia interna allo stomaco che per poco non se lo portò via. Un'ora in più senza cure e avrebbe perso la vita per dissanguamento.

A rubare la scena in gara il cubano Félix Carvajal, sbarcato a New Orleans grazie al sostegno dei compatrioti che aveva impressionato correndo per tutta l'isola, e arrivato a St. Louis senza un soldo. Li aveva persi tutti poco dopo lo sbarco giocando a dadi. Corse con un berretto, gli scarponi e i calzoni lunghi, che un altro concorrente gli tagliò poco sotto al ginocchio prima del via per dargli un po' d'agio. Pare che al momento di partire Carvajal non mangiasse da 48 ore e quindi se la prese - diciamo - comoda, fermandosi spesso sul percorso a parlare in un inglese stentato con gli spettatori e "rubando" un paio di pesche dalle mani di un uomo in auto, dopo che questo si era rifiutato di dargliele in prima istanza. Ma non bastò: ancora affamato, Carvajal non resistette al richiamo di un albero di mele, ma i frutti erano marci, e gli causarono crampi allo stomaco che risolse facendo un pisolino. Chiuse la gara al quarto posto (!).

Suscitò molta curiosità fra gli spettatori la gara dei due "selvaggi" e molta delusione quando Len Tau giunse al traguardo solo nono (il mito razzista del corpo africano più atletico, forte e selvatico era ben radicato in quel periodo). C'era un motivo: per liberarsi da un cane che lo inseguiva dovette effettuare un detour di alcuni chilometri, secondo alcuni resoconti correndo tra l'altro a piedi nudi.

La gara alla fine la vinse l'americano Fred Lorz, il guascone, in 3 ore e 13 minuti, almeno in un primo momento. A rovinargli i piani una voce che disse, mentre stava per ricevere la medaglia d'oro dalla figlia dell'allora presidente americano Franklin Delano Roosevelt, Alice: "Quest'uomo ha barato, fermate la premiazione!". Era vero. Dopo 15 chilometri di corsa Lorz era caduto vittima dei crampi ed era salito su una delle auto al seguito della gara. A una decina di chilometri dal traguardo, forse perché passati i crampi, forse perché l'auto aveva avuto un guasto, Lorz è sceso dalla vettura e ha continuato sul percorso, superando uno stremato Thomas Hicks in testa e arrivando solo nello stadio.

Per questo scherzetto Lorz venne radiato a vita, almeno in un primo momento. Poi la sua fama di guascone ebbe la meglio ed emerse l'evidenza: l'americano non aveva nessuna intenzione di barare, ma solo quella di divertirsi un po'. Fu riammesso alle corse e l'anno dopo vinse (regolarmente) la maratona di Boston.

A vincere davvero la gara fu un altro americano, Thomas Hicks, grazie a del veleno per topi. Arrivato al traguardo dopo tre ore e 28 minuti, Hicks non ebbe vita facile sul percorso. Presto vittima di crampi e fatica, fu dissetato dal suo team tramite una spugna contenente acqua distillata calda. Quando questo non bastò, il suo assistente gli diede da bere una dose di stricnina di un milligrammo assieme a delle chiare d'uovo. La stricnina è un veleno comunemente usato per uccidere i topi, e in piccole quantità fa sì male all'uomo, ma stimola anche il sistema nervoso centrale. Oggi sarebbe considerata alla stregua del doping, ma allora l'assunzione non era regolamentata.

L'iniezione diede una mano a Hicks (che, come quasi tutti, in quel momento stava camminando), ma non abbastanza da portarlo al traguardo: forse scorato dal sorpasso di Lorz, l'inglese naturalizzato americano perse di nuovo le forze. A renderlo redivivo, la garanzia dello staff che Lorz sarebbe stato squalificato, e un'altra dose di stricnina, stavolta bagnata con del brandy. Con tutto questo in corpo (veleno a parte, non è evidente tenere giù delle uova crude dopo aver corso per ore sotto il sole cocente), Hicks dovette essere aiutato dai suoi assistenti negli ultimi metri (sia tramite supporto fisico sia tramite una spugnatura d'acqua per dargli sollievo) e si accasciò al suolo subito dopo il traguardo, alluncinando che mancavano ancora venti miglia all'arrivo. Ci vollero quattro medici e un'ora solo per evacuarlo dallo stadio. Un'altra dose di stricnina gli sarebbe probabilmente stata fatale. Una volta ripresosi disse: "Mai nella mia vita avevo corso una gara così dura. Le terrificanti colline di St. Louis sono capaci di ridurre un uomo a pezzi."

Alla fine, tra la squalifica di Lorz e i ritiri, al traguardo arrivarono solo in quattordici. Le maratone olimpiche da allora si sono svolte in relativa tranquillità.